后七子

后七子,明嘉靖、隆庆年间中国明代的文学流派,成员包括李攀龙、王世贞、谢榛、宗臣、梁有誉、徐中行、吴国伦、余日德、张佳胤。以李攀龙、王世贞为代表。

名称首见于《明史·文苑·李攀龙传》 。因在前七子之后,受李梦阳、何景明等人的影响,继续提倡复古,相互呼应,彼此标榜,声势更为浩大,世称他们是后七子。故称后七子;又有“嘉靖七子”之名。他们在李梦阳、何景明等前七子之后,继续提倡复古,彼此标榜,声势更为浩大,世称后七子。

梁有誉(1519—1554),字公实,号兰汀,明广东顺德人。与欧大任等同学于黄佐,有诗名。嘉靖二十九年进士,除刑部主事。与李攀龙等结诗社,史称后七子。因念母,称病归。杜门读书,虽大吏至,亦不出见。卒年三十六。有《兰汀存稿》。

吴国伦(1524—1593),字明卿,号川楼子、南岳山人。武昌府兴国州(今湖北阳新县)人,明世宗嘉靖二十九年(1550)进士,初授中书舍人,后擢兵科给事中。因遭权奸严嵩忌恨,贬官江西、皖南,严嵩事败后获重新起用,历任福建邵武、广东高州知府,河南左参政,后罢归。有《觚甄洞稿》传世。

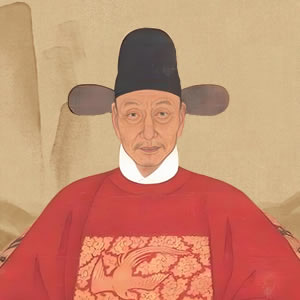

王世贞(1526—1590),字元美,号凤洲,又号弇州山人,明朝太仓(今江苏太仓)人。嘉靖二十六年(1547年)进士,授刑部主事,屡迁员外郎、郎中,又为青州兵备副使。迁浙江右参政、山西按察使,又历广西右布政使,入为太仆寺卿。万历二年(1574年)以右副都御史抚治郧阳,数奏陈屯田、戍守、兵食事宜。因忤张居正罢官。屡起屡罢,久之,起为南京兵部右侍郎,擢南京刑部尚书,以疾辞归。“后七子”领袖之一。有《弇州山人四部稿》《弇山堂别集》《艺苑卮言》《史乘考误》等。

李攀龙(1514—1570),字于鳞,号沧溟,历城(今山东济南)人。嘉靖进士,官至河南按察使。明代著名文学家。继“前七子”之后,与谢榛、王世贞等倡导文学复古运动,为“后七子”的领袖人物,文学观点和创作风格大体上与前七子相同。被尊为“宗工巨匠”,主盟文坛20余年,其影响及于清初。著有《沧溟集》。

宗臣(1525一1560),字子相,号方城山人,兴化(今属江苏)人。嘉靖二十九年(1550年)进士,任刑部主事、吏部员外郎等职。性耿介,囚作文祭杨继盛而得罪权奸严嵩,贬为福建布政使司左参议,后以抗御倭寇有功,迁提学副使,卒于任上,年仅三十六岁。与李攀龙、王世贞、谢榛、粱有誉、徐中行、吴国伦齐名,合称为“后七子”,散文成就在“后七子”中较为突出,有《宗子相集》。